В современном мире цифровые технологии стремительно внедряются во все сферы общества — от государственного управления до экономики и повседневной жизни граждан. Вместе с ростом цифровизации увеличивается и уязвимость информационных систем, что приводит к усилению киберугроз со стороны как отдельных хакерских группировок, так и целых государств. В таких условиях страны всё активнее стремятся обрести цифровой суверенитет, разрабатывая собственные киберстандарты и механизмы защиты от внешних угроз.

Понятие цифрового суверенитета

Цифровой суверенитет — это способность государства самостоятельно контролировать и управлять цифровой инфраструктурой, данными и информационными технологиями на своей территории. Это не только обеспечение информационной безопасности, но и контроль над цифровой экономикой, цифровыми сервисами и стандартами, которые регулируют их работу. Цифровой суверенитет предполагает отсутствие зависимости от иностранных технологий и нормативных актов, что снижает риски внешнего влияния и кибератак.

В эпоху глобализации границы в цифровом пространстве становятся размытыми, однако именно это подчеркивает важность национальных стандартов и норм. Без четкой цифровой политики государство может столкнуться с утечкой данных, угрозой кибершпионажа и потерей контроля над критической информационной инфраструктурой. В связи с этим страны начинают создавать собственные нормативные базы и стандарты в области информационной безопасности.

Основные компоненты цифрового суверенитета

- Контроль над данными: защита и управление персональной и государственно значимой информацией.

- Цифровая инфраструктура: развитие и поддержка национальных центров обработки данных, дата-центров и сетевого оборудования.

- Правовое регулирование: разработка локальных законов и стандартов, направленных на стабильность и безопасность ИТ-среды.

- Технологический суверенитет: создание отечественного программного обеспечения, аппаратных решений и систем безопасности.

Причины необходимости разработки собственных киберстандартов

Международные технологии и стандарты в области информационной безопасности далеко не всегда учитывают специфику конкретных государств и их геополитические интересы. В связи с этим зависимость от иностранных средств защиты информационных систем может привести к серьезным рискам, связанным с отсутствием контроля, потенциальным внедрением уязвимостей или даже применением инструментов киберпротивостояния.

На фоне растущей конкуренции в сфере высоких технологий, санкций и торговых ограничений, многие страны стремятся обезопасить себя, разработав уникальные стандарты, которые учитывают национальные интересы и особенности. Наличие собственных стандартов способствует формированию доверия у населения и бизнеса, а также позволяет эффективнее взаимодействовать с международными партнерами на равных условиях.

Основные факторы мотивации

- Геополитическая напряжённость: рост кибершпионажа и вмешательства извне побуждает развивать независимые системы безопасности.

- Экономическая безопасность: защита критически важных отраслей от внешних угроз и обеспечение стабильности цифровой экономики.

- Технологическая независимость: развитие национальных ИТ-решений снижает зависимость от зарубежного ПО и оборудования.

- Социальный контроль и доверие: повышение безопасности персональных данных и увеличение доверия граждан к цифровым сервисам.

Примеры реализации цифрового суверенитета в различных странах

Многие государства уже приступили к созданию и внедрению собственных киберстандартов и стратегий цифрового суверенитета. Рассмотрим наиболее примечательные примеры.

Россия

Россия активно развивает национальную систему информационной безопасности, создавая законодательство и технические стандарты, регулирующие обработку данных и организацию защищённой цифровой среды. Среди ключевых направлений — развитие отечественного программного обеспечения, создание защищённых коммуникационных систем и контроль над интернет-трафиком.

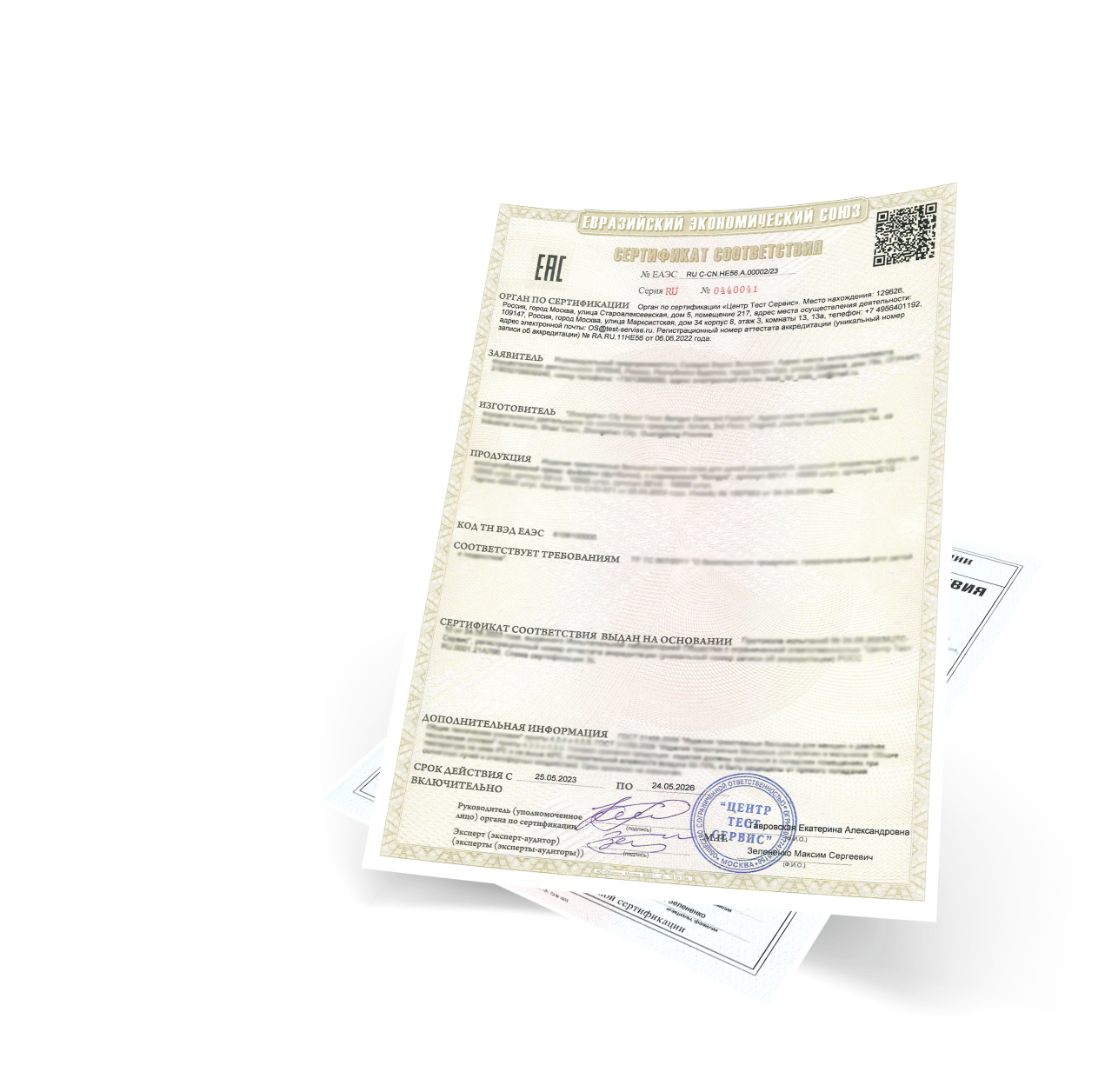

Федеральные законы обеспечивают требования к локализации данных, а также предусматривают использование сертифицированных средств защиты информации. Разработка национальных стандартов в области криптографии и сетевой безопасности помогает защитить критическую инфраструктуру от возможных атак.

Китай

Цифровой суверенитет является одной из ключевых стратегических задач Китая. Здесь обладатели власти плотно регулируют использование интернета и цифровых технологий. Разработаны жёсткие законы о кибербезопасности, которые требуют обязательного хранения данных на территории страны и контроля за иностранными IT-компаниями.

КНР также активно инвестирует в развитие собственного программного обеспечения и аппаратных средств, что позволяет снизить зависимость от западных технологий. Китайские киберстандарты часто ориентированы на защиту национальных интересов и предотвращение внешнего влияния.

Европейский союз

ЕС старается сбалансировать цифровой суверенитет со стремлением к открытому и свободному интернету. Основой политики цифровой безопасности в Евросоюзе служит Регламент по защите персональных данных (GDPR) и рамочные документы по кибербезопасности.

В рамках инициатив по цифровой автономии ЕС уделяет большое внимание развитию собственных стандартов шифрования, национальных систем идентификации и киберзащиты критической инфраструктуры. Также Евросоюз стремится к установлению гармонизированных правил для снижения уязвимостей и усиления защиты.

Основные направления разработки и внедрения национальных киберстандартов

Создание киберстандартов — это комплексный процесс, который включает в себя не только технические решения, но и организационные меры, кадровое обеспечение и взаимодействие с бизнесом и обществом. Рассмотрим ключевые элементы этого процесса.

Технические стандарты и протоколы

В первую очередь разрабатываются стандарты по защите информации на всех уровнях — от криптографической защиты данных до контроля доступа и мониторинга сетевого трафика. Это включает уникальные требования к аппаратным и программным средствам, а также протоколам обмена и обработки данных.

Также важным направлением является создание инфраструктуры национального доменного пространства и систем электронного взаимодействия, которые минимизируют риски перехвата и искажения информации.

Нормативно-правовая база

Киберстандарты должны подкрепляться законодательством, которое обеспечивает исполнение требований безопасности, ответственность за нарушения и механизмы контроля. Законодательство также регулирует вопросы локализации данных, сертификации средств защиты и обмена информацией между ведомствами и с частным сектором.

Образовательные и кадровые инициативы

Для устойчивой реализации цифрового суверенитета страны инвестируют в подготовку специалистов по кибербезопасности, созданию профильных образовательных программ и повышению цифровой грамотности среди населения и государственных служащих.

Важно также развивать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку передовых технологий защиты и реагирования на угрозы.

Сравнение подходов к цифровому суверенитету в разных странах

| Страна / Регион | Основная цель | Ключевые меры | Уровень контроля |

|---|---|---|---|

| Россия | Защита критической инфраструктуры, независимость от зарубежных технологий | Локализация данных, разработка национальных стандартов, контроль интернет-трафика | Высокий государственный контроль |

| Китай | Централизация и контроль цифровой среды, защита национальной безопасности | Обязательная локализация данных, ограничение иностранных сервисов, развитие национальных ИТ | Очень высокий уровень контроля |

| Европейский союз | Баланс защиты данных и открытость цифровой среды | GDPR, кибербезопасность инфраструктуры, сертификация, развитие цифровых навыков | Регулятивный контроль с акцентом на права граждан |

Вызовы и перспективы развития цифрового суверенитета

Несмотря на стремление многих государств к цифровому суверенитету, этот процесс сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, технологическая независимость требует крупных инвестиций и достаточно продолжительного времени для создания отечественных разработок. Во-вторых, ужесточение контроля и разрозненность стандартов могут привести к фрагментации интернета и затруднению международного сотрудничества.

Кроме того, существует риск изоляции или снижения инновационного потенциала при чрезмерной концентрации на национальных решениях без учета глобальных тенденций. В этом контексте актуален вопрос баланса между суверенитетом и интеграцией в мировой цифровой рынок.

Тем не менее перспективы очевидны: развитие собственных киберстандартов способствует росту национальной безопасности, укреплению экономической стабильности и увеличению доверия к цифровым сервисам. Международное сотрудничество в области кибербезопасности остаётся важным этапом для эффективного противостояния глобальным угрозам.

Заключение

Цифровой суверенитет становится фундаментальным элементом государственной политики в эпоху цифровой трансформации. Создание национальных киберстандартов — ключ к обеспечению безопасности, стабильности и технологической независимости страны. Несмотря на существующие вызовы, стремление к контролю и защите данных, инфраструктуры и цифровых услуг будет и далее стимулировать развитие уникальных решений в области кибербезопасности.

Для успешной реализации цифрового суверенитета необходимы гармоничное сочетание технических инноваций, законодательных инициатив и международного взаимодействия. В конечном итоге это позволит странам устойчиво развиваться в цифровую эпоху и эффективно защищаться от внешних угроз.

Что такое цифровой суверенитет и почему он стал важен для современных государств?

Цифровой суверенитет — это способность государства контролировать и защищать свою цифровую инфраструктуру, данные и технологии на национальном уровне без излишней зависимости от иностранных компаний и сервисов. В современных условиях роста угроз кибершпионажа, кибератак и влияния глобальных технологических гигантов, цифровой суверенитет становится ключевым элементом национальной безопасности и экономической независимости.

Какие основные направления разработки национальных киберстандартов сегодня можно выделить?

Страны сосредотачивают усилия на создании стандартов для защиты критической инфраструктуры, регламентации обработки и хранения персональных данных, укрепления криптографической безопасности, а также внедрении требований к локализации данных. Кроме того, разрабатываются стандарты для безопасной работы с облачными технологиями и противодействия атакам в сфере Интернета вещей (IoT).

Какие вызовы возникают при попытках внедрить собственные киберстандарты на национальном уровне?

Основные сложности связаны с необходимостью согласования национальных стандартов с международными нормами, чтобы не изолировать страну от глобальных цифровых рынков. Также требуется высокая квалификация специалистов, значительные финансовые вложения и развитие инфраструктуры. Кроме того, наличие сильных зарубежных технологических компаний осложняет реализацию полностью независимой цифровой экосистемы.

Как цифровой суверенитет влияет на международные отношения и глобальную кибербезопасность?

Цифровой суверенитет стимулирует конкуренцию между странами в области технологий и безопасности, что может привести к фрагментации глобального Интернета и созданию так называемых «цифровых барьеров». Однако в то же время он способствует повышению уровня защиты данных и снижению уязвимости от внешних угроз. Международное сотрудничество в области разработки совместимых стандартов становится важным фактором стабильности и безопасности.

Какие примеры стран, успешно реализующих стратегии цифрового суверенитета, можно привести?

Примерами могут служить Китай, который развивает собственные технологии и контролирует цифровую сферу через национальные стандарты и регулирование, а также Европейский Союз с его Общим регламентом по защите данных (GDPR) и инициативами по развитию независимой цифровой инфраструктуры. Россия и Индия также активно работают над созданием национальных киберстандартов и систем контроля над цифровыми данными.